Empezó a trabajar en el Hospital Niño Jesús, de Madrid, cuando a este centro se le conocía popularmente como el hospitalillo. Allí plantó el germen del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos, que también ha dirigido durante décadas. Por ese servicio han pasado miles de niños graves y muy graves. Hoy, Juan Casado, pediatra y profesor emérito –por cierto, uno de los pocos que ostentan este cargo- afirma que no se quiere jubilar. “Después de tantos años viendo pacientes, tenemos un capital de conocimiento y de sentimientos enorme. Merece la pena compartirlo”.

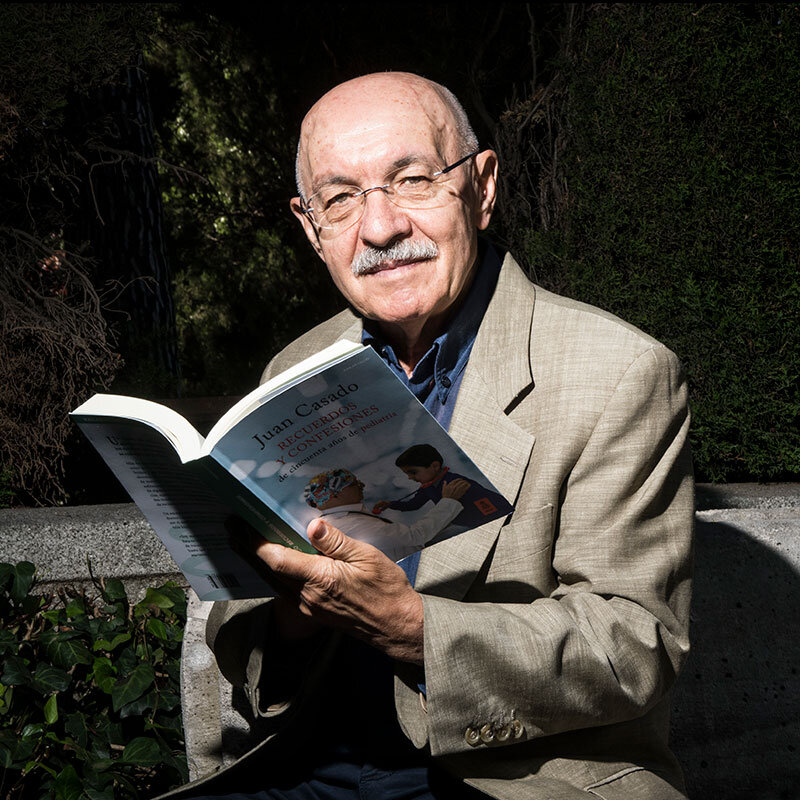

Junto al conocimiento adquirido en largas jornadas y guardias insomnes, rebosa anécdotas de esas que se escuchan (o se leen) en vilo hasta el final. Algunas historias las ha plasmado en su libro Recuerdos y confesiones de 50 años de pediatría (editorial Kailas). Todas están “noveladas”, matiza, “pues no he escrito un libro para ajustar cuentas. Son mis vivencias como médico”. A través de sus páginas podemos atisbar lo que supone el ejercicio de una de las especialidades más delicadas. Juan Casado ha visto de todo, desde las intoxicaciones por el aceite de colza desnaturalizado a la irrupción de una pandemia. Ha sido testigo de cómo la innovación técnica y los avances médicos sacan cada vez a más niños de las UCI, y por su consulta privada ha asistido al cambio sociológico de la niñez en España. Pero también ha atendido a bebés graves por enfermedades vacunables, niños que revivían con vaso de leche con galletas y otros con fracturas óseas y zarandeados. A veces, al salir de la guardia, tomaba aire en algún banco del Retiro donde tiene lugar esta entrevista. Seguro que muchos de esos pensamientos se recogen en estas memorias, escritas como si hablara a un amigo. Con su aportación, hoy aquel hospitalillo es un centro de referencia clínica internacional y de investigación de vanguardia. Y está mucho más colorido.

PREGUNTA: Siempre ha renegado del antiguo ambiente de los hospitales, lo equipara al de las cárceles.

RESPUESTA. En la década de los sesenta y setenta eran todos hospitales carcelarios. Los niños pasaban de los brazos de los padres a estar rodeados de extraños en salas con techos altos donde se les secaban las lágrimas de llorar; los padres solo podían ir en las horas asignadas de visita. Todo esto nos parece extraño ahora, con nuestros hospitales abiertos, y tantas salas de pediatría llenas de color y dibujos, pero lo cierto es que ha costado mucho revertir ciertas costumbres arraigadas.

P. Después de tantos niños graves que se han curado tras pasar por la UCI, ¿recuerda más a los que no pudo ayudar?

R. Sí. Por fortuna, ayudamos a muchos, porque en estos momentos, los niños casi no se mueren. Pero cuando empecé en la Medicina hace 50 años, fallecían muchos, sobre todo, por enfermedades infecciosas. Ahora la mortalidad es muy baja, gracias a una mejor alimentación, a que la población en general está más sana y, por supuesto, a las vacunas. Desgraciadamente, todavía hay fallecimientos e ingresos en UCI por accidentes, intentos suicidas, también por cáncer, aunque ahora los tratamientos han aumentado mucho la supervivencia. Los niños que sufren y que fallecen dejan una huella de dolor, y no solo en sus padres, también la han dejado en mí.

P. ¿Cómo se diferencian los niños como pacientes de los adultos?

R. Aunque estén graves, son resistentes al dolor y a la muerte. Son constantes: si hay que amputar una pierna, se adaptan perfectamente, y siguen viviendo felices. Y su capacidad de recuperación es asombrosa. Cuento el caso de una chica que tuvo una hemorragia cerebral por un angioma y, en un principio, quedó totalmente paralítica, pero poco a poco se fue recuperando. Terminó su carrera y ahora está trabajando. Los niños me han enseñado a vivir felizmente y a ser resistente.

P. Explica muchos casos concretos, a lo largo de 29 capítulos, entrando en detalle en las enfermedades, pero también en cómo las comunicaba a las familias. ¿Es difícil encontrar la medida a la hora de dosificar la información?

R. Me consta que muchos médicos comunican muy bien; claro que habrá otros que sean más altivos y distantes a la hora de informar, pero en mi opinión, no son buenos médicos. Puede ser que lo hagan como una barrera de protección, porque hay especialidades muy duras, pero este es nuestro trabajo. Lo cierto es que a veces no damos con el diagnóstico adecuado y tenemos que ser sinceros: “No sé lo que le pasa a su hijo, estoy intentando averiguarlo”. Otras veces, hay que dosificar la información, evitar una comunicación fría. Por mencionar un caso que me afectó mucho, una vez ingresó una niña que ya estaba en muerte cerebral por una meningitis y en un primer momento vi que no podía decírselo a la madre; tenía que esperar un poco para que metabolizara el hecho de que a su hija sana una convulsión, de un día a otro, había acabado con su vida.

"Alguna vez he vacunado sin permiso de los padres, arriesgándome a su denuncia"

P. En algunos capítulos hace menciones explícitas a errores médicos, incluso cuenta algún que otro desliz suyo.

R. La única manera de corregir los errores es comunicarlos, analizar por qué han ocurrido para evitar que vuelvan a suceder. Los errores médicos son una causa de morbimortalidad que está estudiada y no debemos obviarlos, ni esconderlos. No se trata de asignar culpas, sino de entender las causas cuando algo sale mal. Gracias al sistema MIR tenemos una supervisión adecuada, pero cuando yo empecé, los médicos generales se iban a los pueblos sin saber nada. Tenían que poner una inyección o atender un parto sin haberlo hecho nunca. Cometían errores sin ni siquiera saber que lo hacían. He de reconocer que en mi curva de aprendizaje por suerte no he vivido consecuencias graves. Recuerdo que al acabar la carrera, estuve trabajando como médico de emergencia domiciliaria; atendíamos a personas que no tenían seguridad social ni igualas, o a viajeros que te buscaban en el listín telefónico y te llamaban para que acudieras a su hotel. La primera llamada que recibí fue para atender a un niño en el carromato de un circo. Tenía fiebre, mocos y la piel roja por un exantema, pero no presentaba rigidez de nuca ni hemorragias en la piel. Después de examinarlo, pensé que era una infección, una sepsis meningocócica o quizá, por la tos, una neumonía. Ya les había hecho la receta y me marchaba cuando la abuela me dijo: “Doctor, ¿no será sarampión? Hay otro niño en el circo que la tiene”. ¡Qué vergüenza sentí entonces por no haber caído! Desde entonces me dije a mí mismo que tenía que formarme mejor y no dejar de hacerlo nunca. Y por esa razón también no me quiero jubilar: me ha costado tantos años y estudio aprender esta profesión y veo que ahora puedo transmitir toda esa experiencia.

P. En esa larga experiencia ha topado más de una vez con padres antivacunas y, según cuenta, por más que se insiste como “un martillo pilón”, no hay manera de convencerlos.

R. Yo me he encontrado con dos tipos de antivacunas: los que desconocen el efecto beneficioso de las vacunas o incluso la existencia de programas vacunales; son grupos casi marginales, a los que al informarles y explicarles lo que se consigue con la vacunación, suelen aceptarla. Pero hay otro grupo, más numeroso, que piensan que son dañinas y las ven como un negocio de las farmacéuticas. Suelen estar bien formados, se retroalimentan y es muy difícil hacerles cambiar de opinión, por más argumentos que se les aporte. Tuve un niño ingresado por sarampión muy grave al que vacuné con todas las que le correspondían por su edad en contra de la opinión de sus padres: “Su hijo no debe padecer ninguna enfermedad evitable más”, les dije. Me arriesgué a que me denunciaran, pero no lo hicieron, tampoco volví a verlos.

via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/BsUzgbk

No hay comentarios:

Publicar un comentario